「世界中で年間43万人以上が、“座りすぎ”が原因で死亡している」という研究結果が2016年にブラジル・サンパウロ大学の研究者から発表されました。これは、WHO(世界保健機構)が2011年に「“座って動かない生活”は肥満や糖尿病、高血圧、がんなどの病気を誘発し、世界で年間200万人の死因になっている」というデータを公表したのち、2015年に開かれた“座りすぎのリスク”についての国際会議を経て、“座りすぎ”に関してより直接的な表現をした発表でした。座位行動時間が世界一長いと言われている日本人にとって、衝撃的な発表でした。

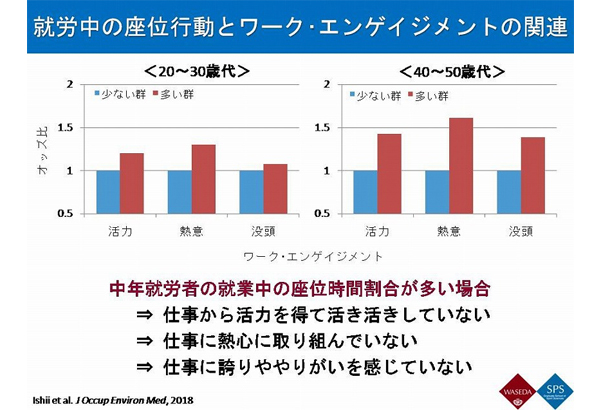

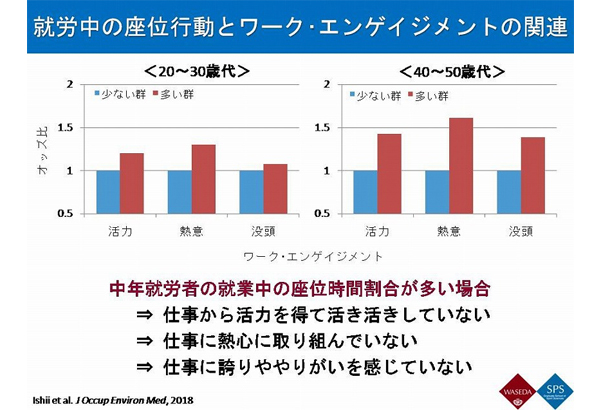

最近の研究では、座位行動とメンタルヘルスにおける心理的ストレスやワーク・エンゲージメント(仕事に対するポジティブで充実した心理状態のこと)との関連性も明らかにされています。ワーク・エンゲージメントが高いと心身の健康度が高く、高い生産性を示すことが明らかになっており、北アイルランドの勤労者を対象とした疫学研究では、勤務中の座位行動時間が短い人はワーク・エンゲージメントが高く、座位行動時間を減らして身体活動を増やすことがワーク・エンゲージメント向上につながることも示唆されています。

我が国でも2019年、オフィスワーカーを対象とした研究において、30分の座位行動時間を等時間の中等度の身体活動に置き換えると、心理的ストレスが低値を示したことが報告されました。中等度の身体活動というと難しく思われるかもしれませんが、身近な行動で実践できます。いつもより少しだけ歩幅を広げて速歩きをしたり、エレベーターやエスカレーターを使わず階段の昇り降りに変更するといった簡単な行動で結構です。

また、30分連続して置き換える必要はなく、通勤や仕事中の移動など細切れの合計で良いのです。1時間に1回立ち上がり簡単な運動をするのも良いでしょう。座って仕事をする時間が長いと思う方、定期的にスポーツしているからといって安心できません。せっかくの運動効果が座位行動時間で相殺されないためにも、今日から「行動の置き換え」による「座りすぎ防止」の実践にチャレンジしましょう。

【プロフィール】

◆岡 浩一朗(おか こういちろう)

早稲田大学スポーツ科学学術院、副学術院長兼スポーツ科学研究科長

1999年に早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程を修了、博士(人間科学)の学位を取得。早稲田大学人間科学部助手、日本学術振興会特別研究員(PD)、東京都老人総合研究所(現東京都健康長寿医療センター研究所)介護予防緊急対策室主任を経て、2006年4月、早稲田大学スポーツ科学学術院准教授に着任。2012年4月より現職。専門は、健康行動科学、行動疫学。岡浩一朗オフィシャルWebサイト。ワセダオンライン「『座り過ぎ』が健康寿命を縮める」。

◆荒木 邦子(あらき くにこ)

早稲田大学スポーツ科学学術院非常勤講師

早稲田大学アクティヴ・エイジング研究所研究員

博士 (スポーツ科学) (早稲田大学)

健康づくり・介護予防事業立上げ・指導を経て2009年より現職。

ヘルスプロモーション、運動指導方法論、介護予防プログラム開発指導をはじめ

自治体・企業の健康づくり事業、地域活性事業に携わる。

日経プラスワン「カラダづくり」連載、NHKBS「チョイス」、TBS「あさちゃん」他出演。