身体活動・運動が健康を維持・増進するために欠かせないことであることは言うまでもありません。また「座りすぎ」は週一回程度運動している方であっても要注意です。日本のデスクワーカーは勤務中の7割を座って過ごしていると言われています。テレワークの方は座っている時間の割合がさらに多く、身体活動機会も減少しているかもしれません。

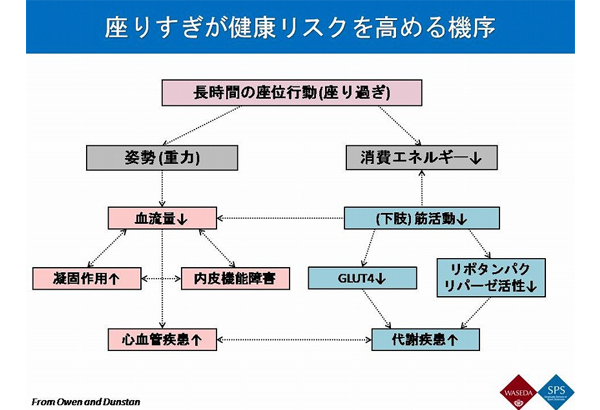

そもそも人は動く(筋活動)ことで、筋肉の細胞内で血液中から糖のとり込みに関わるようなグルコース、脂肪の分解酵素といわれているリポタンパクリパーゼ糖や中性脂肪が取り込まれ、代謝が盛んに行われています。ところが、長く座り続けると全身の代謝機能を支えてきた脚の筋肉が活動せず、リポタンパクリパーゼの分泌が低下します。つづいて高血糖症、高インスリン血症、脂質異常症といった具合に、体の代謝機能や血液の流れが悪くなります。その結果、心血管疾患や代謝疾患などの病気のリスクが高まります。

そこで、座りすぎ防止対策として無理なく取り入れられる「運動サプリ」をお勧めします。

【身体よろこぶ「運動サプリ」】

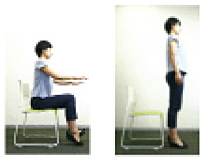

30分に一度は立ち上がろう

まず、1時間に1回立ち上がる(できれば30分に1回)。これをベースとしましょう。なかなか立ち上がれない場合は、座ったままでできるメニューをお勧めします。

椅子座位時のチョイスメニュー

1、つま先・踵上げ

片方の踵、もう一方のつま先を上げ、交互に上げ下げ、10回程度。

2、膝伸ばし

続いて、片脚の膝を伸ばし、太腿に力を入れる。左右交互に2~4回程度。椅子から腿が浮かないよう注意しましょう。

3、お尻上げ

さらに、軽くお尻を浮かす運動。両脚を腰幅程度に開き足に重心を乗せ、ゆっくりお尻を浮かしてみましょう。脇腹に力が入っていることを意識できれば十分。

4、上体ひねり

続いて、上体をゆっくり左右に捻る(伸びあがるようにして、息を吐きながら捻るのがポイント)。

トイレ前後・立位時のチョイスメニュー

トイレに立ち上がる時は絶好の筋活動チャンスです。

5、背伸び

両手を机や壁に軽く添え、脚を腰幅程度に開いて「背伸び」の運動で脹脛刺激。

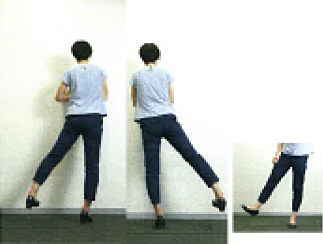

6、脚横上げ

片脚を横に上げる「横上げ」運動で、お尻(中臀筋・大臀筋)の筋活動(この運動ではつま先が外に開くと腿の付け根「腸腰筋」に負担がかかるので、つま先をまっすぐ前に向けるのがポイントです)。

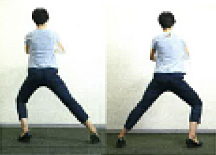

7、左右重心移動

大きく脚を開いて立ち、左右に重心移動。骨盤を正面に向けること、膝が内側にはいっていないか注意しましょう。

8、腿上げ

片膝を曲げて交互に引き上げる「腿上げ」運動。姿勢を保ち、90度程度までゆっくり上げ下ろす。

9、背筋伸ばし

集中したデスクワークやテレビ視聴の合間には、椅子や壁に手を添え、脚を開いてゆっくりお尻を後ろに引きながら、背筋を伸ばしましょう。自律神経を刺激し、次の作業効率を高めることが期待できます。

これらの「運動サプリ」を一度にたくさん行う必要はありません。できることを選んで、小まめに行うのが重要です。まずは、簡単、「立ちあがる」こと、こまめに下肢の筋肉に活動機会を与えましょう。

【プロフィール】

◆岡 浩一朗(おか こういちろう)

早稲田大学スポーツ科学学術院、副学術院長兼スポーツ科学研究科長

1999年に早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程を修了、博士(人間科学)の学位を取得。早稲田大学人間科学部助手、日本学術振興会特別研究員(PD)、東京都老人総合研究所(現東京都健康長寿医療センター研究所)介護予防緊急対策室主任を経て、2006年4月、早稲田大学スポーツ科学学術院准教授に着任。2012年4月より現職。専門は、健康行動科学、行動疫学。岡浩一朗オフィシャルWebサイト。ワセダオンライン「『座り過ぎ』が健康寿命を縮める」。

◆荒木 邦子(あらき くにこ)

早稲田大学スポーツ科学学術院非常勤講師

早稲田大学アクティヴ・エイジング研究所研究員

博士 (スポーツ科学) (早稲田大学)

健康づくり・介護予防事業立上げ・指導を経て2009年より現職。

ヘルスプロモーション、運動指導方法論、介護予防プログラム開発指導をはじめ

自治体・企業の健康づくり事業、地域活性事業に携わる。

日経プラスワン「カラダづくり」連載、NHKBS「チョイス」、TBS「あさちゃん」他出演。