2020年11月、世界保健機関(WHO)は、「身体活動・座位行動指針」において、世界の人々がより活動的になれば、年間400万~500万人の死亡を回避できる可能性があること、身体活動を促進し、座りすぎを減らすための政策への行動と投資は、2030年の持続可能な開発目標(SDGs)、特に「すべての人に健康と福祉を(SDG3)」、「住み続けられるまちづくりを(SDG11)」、「気候変動に具体的な対策を(SDG13)」、さらには「質の高い教育をみんなに(SDG4)」などの達成に貢献することが可能であることを公表しました。

“EVERY MOVE COUNTS”、すなわちちょっとした身体活動にも十分に意味があるということです。成人の場合、身体活動の実施により、総死亡率や循環器疾患による死亡率の低下、高血圧や部位別のがん、2型糖尿病の発症の予防、メンタルヘルス(不安やうつ症状の軽減)や認知的健康、睡眠の向上、および肥満指標の改善といった様々な健康効果が得られるとしています。

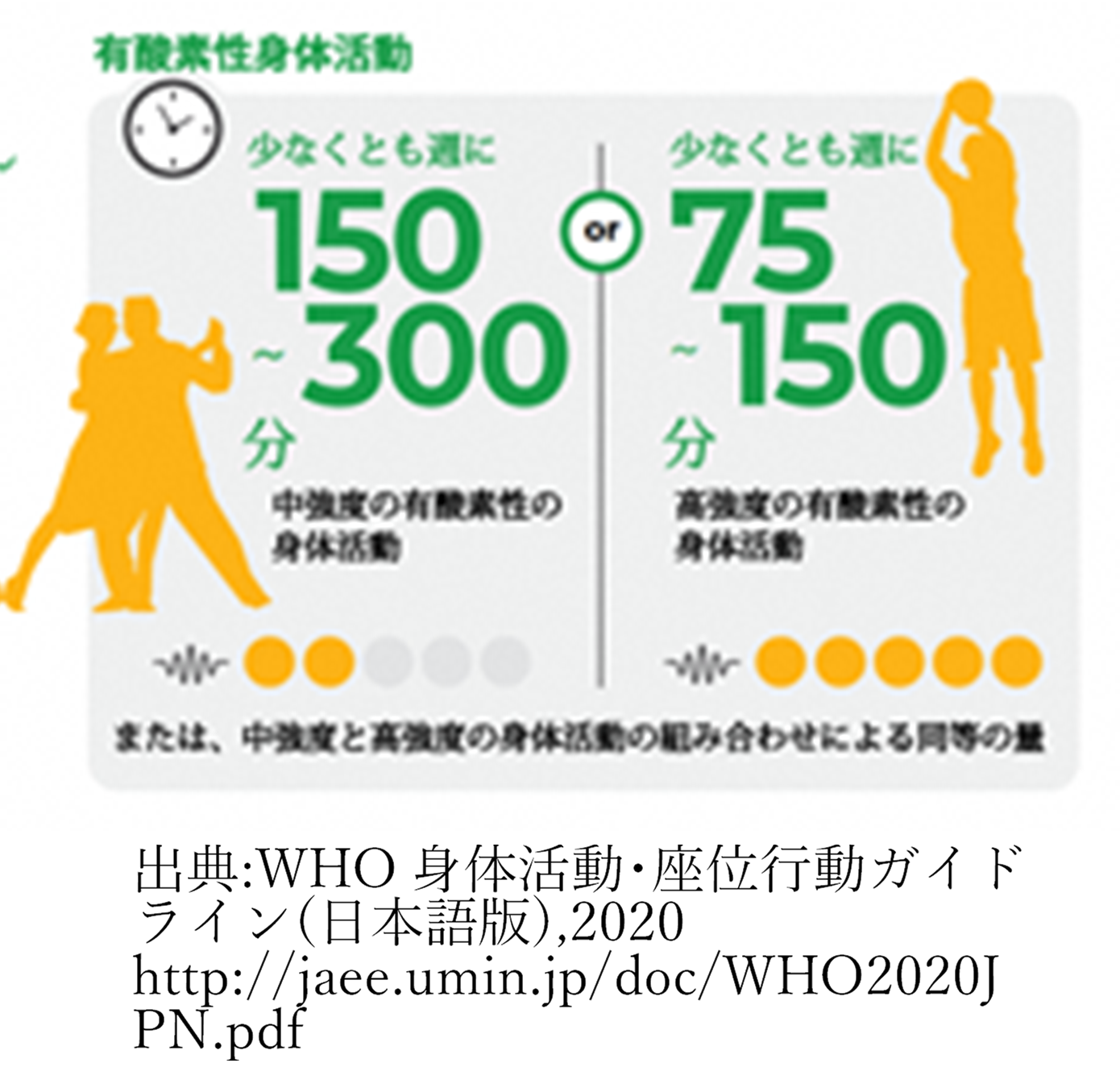

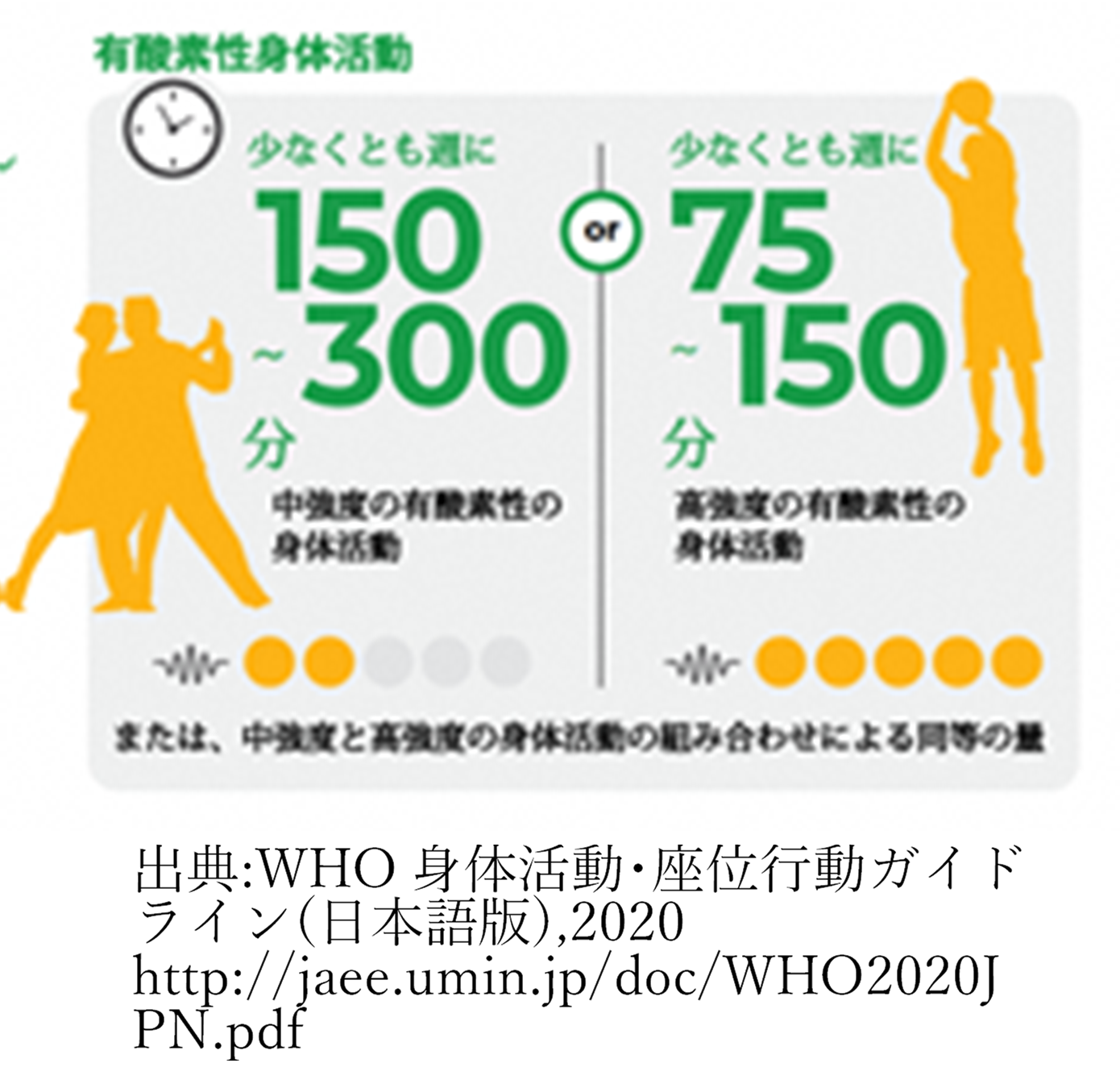

健康効果を得るためには、『1週間を通して、中強度の有酸素性の身体活動を少なくとも150~300分、高強度の有酸素性の身体活動を少なくとも75~150分、または中強度と高強度の身体活動の組み合わせによる同等の量を行うべきである』という数値を含めた目標を示しています。

いきなり目標達成とはいかなくても、下記のような実践についても示されています。

①少しの身体活動でも、何もしないよりは良い。

②推奨量を満たしていない場合でも、ある程度の身体活動により健康効果が得られる。

③身体活動は少しずつ行い、時間をかけて徐々に頻度、強度、持続時間を増やしていくべきである。

WHOは、身体活動の多様な利点についての認識と知識を高め、座りすぎを減らすような、国を挙げての持続的なコミュニケーション・キャンペーンを行うことを推奨しています。まさしく、北区「あるきた」アプリは、WHOの指針に先駆けて皆さんにご利用いただいています。今後もアプリを有効活用いただき、健康で幸福な日々と未来の実現をして頂くことを願っています。

⑪腰痛予防のための正しい座り方やウォーキングをより効果的に楽しむための正しい歩き方とは?

⑫リモートワーク・オフィス勤務中の「座りすぎ」対策『こっそりできる運動サプリ』

【プロフィール】

◆岡 浩一朗(おか こういちろう)

早稲田大学スポーツ科学学術院、副学術院長兼スポーツ科学研究科長

1999年に早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程を修了、博士(人間科学)の学位を取得。早稲田大学人間科学部助手、日本学術振興会特別研究員(PD)、東京都老人総合研究所(現東京都健康長寿医療センター研究所)介護予防緊急対策室主任を経て、2006年4月、早稲田大学スポーツ科学学術院准教授に着任。2012年4月より現職。専門は、健康行動科学、行動疫学。岡浩一朗オフィシャルWebサイト。ワセダオンライン「『座り過ぎ』が健康寿命を縮める」。

◆荒木 邦子(あらき くにこ)

早稲田大学スポーツ科学学術院非常勤講師

早稲田大学アクティヴ・エイジング研究所研究員

博士 (スポーツ科学) (早稲田大学)

健康づくり・介護予防事業立上げ・指導を経て2009年より現職。

ヘルスプロモーション、運動指導方法論、介護予防プログラム開発指導をはじめ

自治体・企業の健康づくり事業、地域活性事業に携わる。

日経プラスワン「カラダづくり」連載、NHKBS「チョイス」、TBS「あさちゃん」他出演。